在数字化转型浪潮中,企业数据资源呈现爆炸式增长,其中70%-80%以PDF、扫描件、合同等非结构化形式存在。这些文档蕴含着客户信息、交易数据、技术参数等核心价值,但格式杂乱、信息分散的特点,使其成为数据利用的“拦路虎”。非结构化文档数据提取技术的选择,直接决定了企业数据转化效率与业务决策质量。本文将系统对比当前主流提取方法的优劣,并结合实际案例,解析达观数据智能文档处理平台如何破解行业痛点。

一、传统提取方法:效率与精度的双重困境

在智能技术普及前,企业依赖人工录入、传统OCR工具、模板匹配等方法处理非结构化文档,这些方式在面对海量、复杂的文档时,逐渐暴露出难以逾越的短板。

1. 人工录入:原始但低效的“无奈之选”

人工录入是最基础的提取方式,由工作人员逐字逐句将PDF或扫描件中的信息录入系统。其唯一优势在于对极端复杂语境的理解能力,但缺陷极为突出:一是效率低下,受生理极限限制,单人日均处理量通常不超过200份文档;二是误差率高,疲劳、疏忽等因素导致数据错误率普遍在5%-8%;三是成本高昂,企业需组建专门团队,人力成本随文档量线性增长。

某物流企业的案例颇具代表性:该企业每月需处理2000余份运输单据,涵盖电子PDF与纸质扫描件,格式杂乱且合作方标准不一。引入智能系统前,3名员工全天工作仅能完成1500份单据的信息录入,因地址写错、金额偏差等问题引发的客户投诉每月达十余起,人力成本占该业务板块运营成本的35%。

2. 传统OCR工具:“能识别”却“不会理解”

随着光学字符识别技术发展,传统OCR工具取代了部分人工工作,实现了“图像转文字”的自动化。但这类工具本质上是文字识别工具,缺乏语义理解与结构分析能力,在实际应用中存在明显局限:无法识别嵌套表格、跨页图表等复杂版式;面对手写体、模糊扫描件、多语言混编文档时,识别准确率骤降;仅能输出纯文本,需人工二次筛选整理关键数据。

某财务公司曾使用主流免费OCR软件处理增值税发票扫描件,虽能识别文字,但无法自动区分“发票金额”与“税额”,更无法关联匹配购销双方信息。工作人员需在识别结果中手动检索关键数据,遇到发票格式微调或二维码位置变化时,识别准确率从80%降至不足60%,反而增加了校对工作量。

3. 模板匹配技术:“定制化”带来的灵活度陷阱

模板匹配技术通过为特定格式文档建立固定提取规则,实现针对性的数据提取,在处理标准化程度高的文档时表现尚可。但企业实际业务中的文档格式往往千变万化,一旦文档版式调整、字段位置移动,原有模板立即失效;面对手写批注、附加说明等非标准内容时,提取功能完全瘫痪。企业需安排技术人员持续维护模板,适配新格式,长期成本居高不下。

某保险公司为处理标准化车险报案单开发了模板匹配系统,初期效果良好。但当合作4S店将“车辆损失部位”字段从“左侧”调整为“车身左侧”,系统便无法识别;遇到客户手写的事故补充说明,更是完全失效。为适配不同合作方的文档格式,企业每月需投入10万元维护模板,仍无法应对突发的格式变化。

二、达观数据智能方案:从“识别”到“理解”的质变

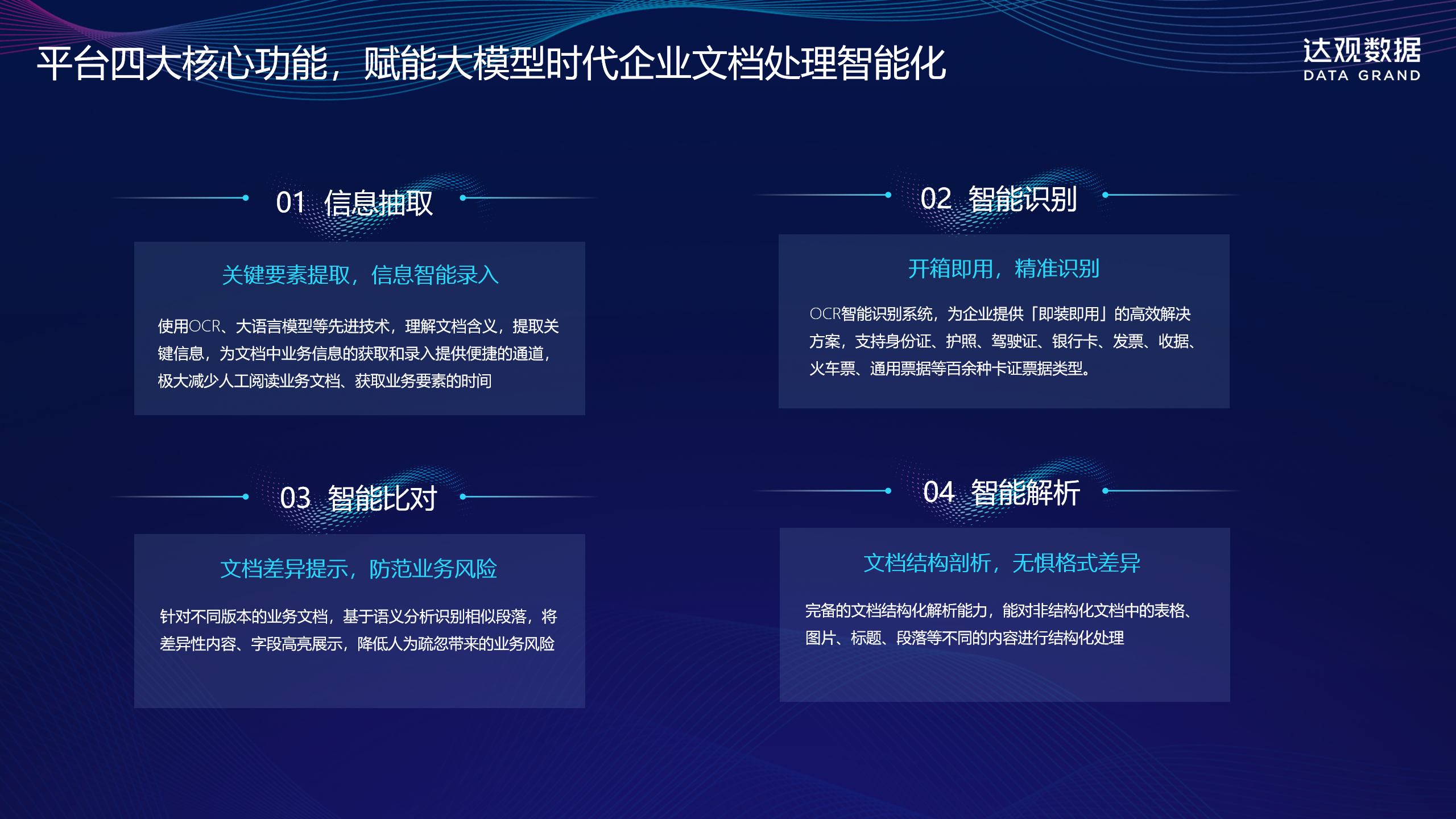

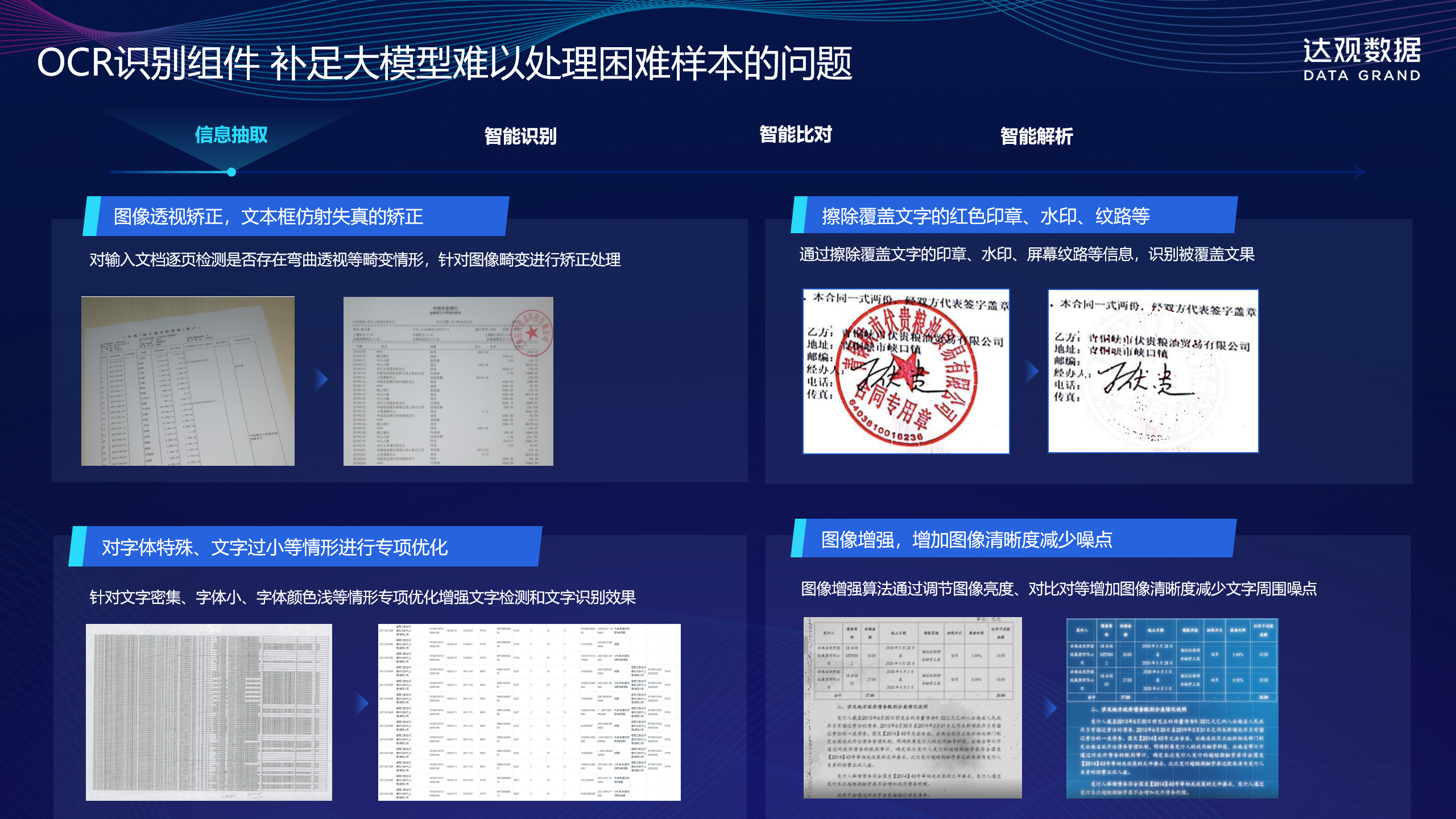

针对传统方法的痛点,达观数据基于智能文档处理(IDP)技术,融合OCR、计算机视觉、自然语言处理(NLP)与大模型能力,打造出全流程智能文档处理平台,实现了非结构化文档数据提取“高精度、高效率、高灵活”的突破。

1. 核心技术:IDP重构提取精度天花板

达观IDP技术区别于传统工具的核心,在于实现了从“文字识别”到“文档理解”的跨越。其通过深度学习模型,像人类一样解析文档的空间结构与逻辑关系:既能精准识别标题、段落、表格、公式等元素的层级与位置,又能还原嵌套表格、跨页图表、多列排版等复杂版式;结合智能图像预处理技术,对褶皱、倾斜、模糊的扫描件进行去噪、纠偏、增强处理,大幅提升识别基础质量。

在金融行业,某股份制银行的年度报告包含合并报表、嵌套附注、中英双语风险提示等复杂内容,传统工具无法定位数据来源层级,导致后续分析困难。达观IDP平台不仅精准提取了所有财务数据,还自动标注数据所属的报表科目与附注编号,为后续的财务分析与风险评估扫清障碍。在制造业,某重工企业的设备维护手册多为PDF扫描件与多语言技术参数混合格式,达观IDP成功识别并提取出操作步骤、保养周期、故障代码等关键信息,准确率达98%以上,为设备管理系统提供了精准数据支撑。

2. 语义深化:大模型+NLP激活数据价值

如果说IDP是“知识入口的精准过滤器”,那么大模型与NLP技术就是“知识加工的核心引擎”。达观数据将二者深度融合,解决了传统方法“只识文字、不解语义”的难题:通过预训练大模型与行业专属数据微调,精准理解金融“头寸”、医疗“占位性病变”等专业术语;自动提取“实体-关系-属性”三元组,如从合同中识别“甲方-标的金额-交付周期”的关联关系;还能基于多文档内容生成摘要、问答及知识图谱,实现数据从“提取”到“应用”的直接转化。

某股份制银行曾面临数万份信贷合同的知识提取难题,这些合同多为PDF扫描件,需从中提炼担保条件、利率条款、违约处理等关键信息。达观“大模型+NLP”方案自动完成数据提取与分类归档,使信贷知识查询效率提升90%,新员工掌握业务所需的案例与条款时间缩短60%。某汽车企业则通过该技术,从设计规范、工艺手册等海量文档中提取零部件参数、工艺步骤、供应商资质等信息,构建起“产品-零部件-工艺-供应商”知识网络,研发部门查询零部件替代方案的时间从1天缩短至10分钟。

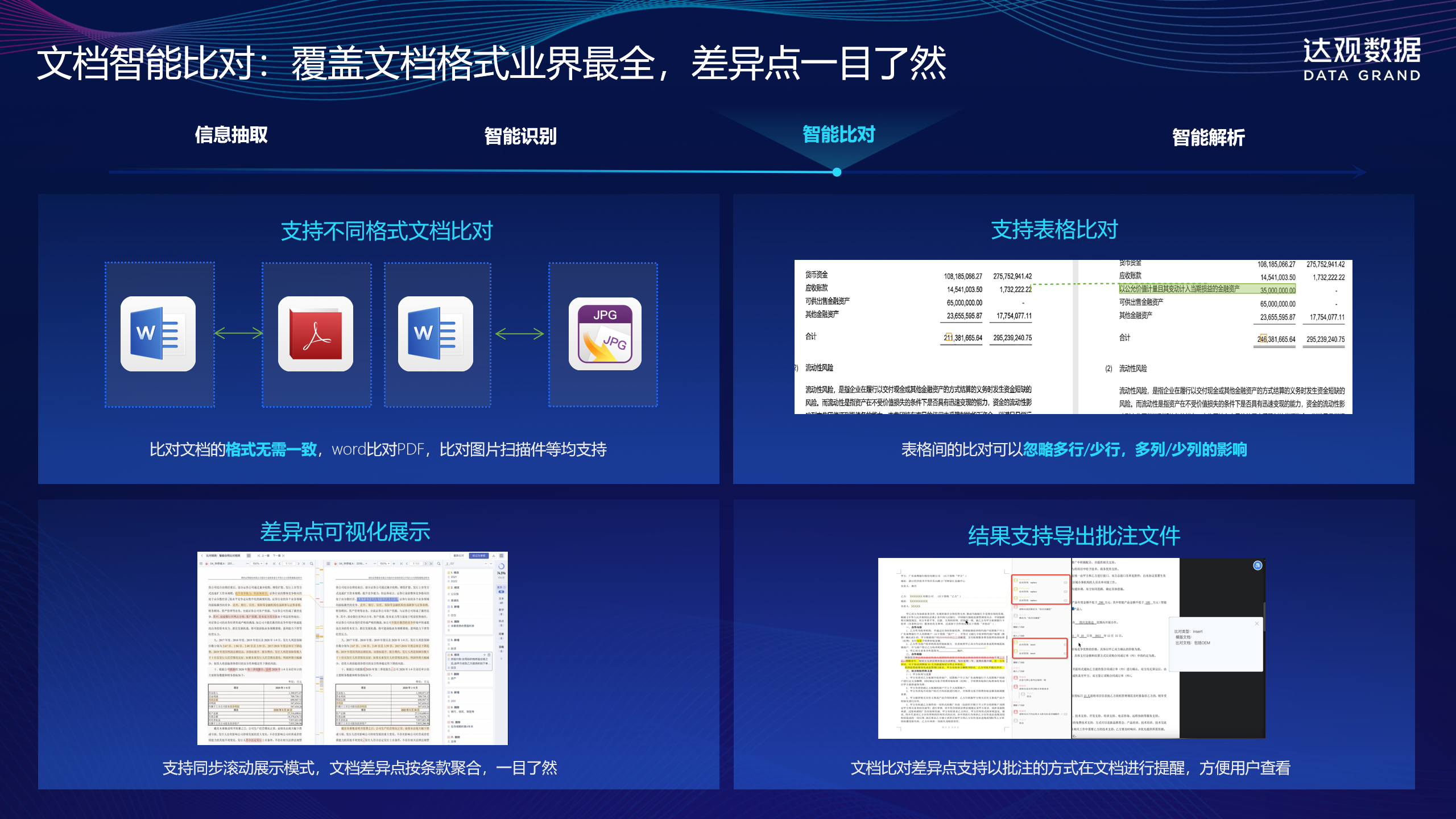

3. 全场景适配:打破格式与行业壁垒

达观数据平台具备极强的兼容性与适配性,支持PDF(含可编辑与扫描件)、Word、JPG、PNG、手写票据等多种格式,覆盖金融、物流、政务、医疗、法律等全行业场景。其无需人工编写复杂规则,通过少量样本训练即可快速适配新的文档类型,实现“一次训练、批量应用”。

某地级市政务服务中心每天需处理数千份企业开办、社保办理等业务材料,其中包含大量扫描件与手写申请。引入达观平台后,系统自动识别并提取企业名称、统一社会信用代码等关键数据,准确率达99.3%,业务办理时长从平均2小时缩短至20分钟,企业满意度从82%提升至98%。而前文提及的物流企业,在使用达观平台后,原本5人3天的单据处理工作,现1人1小时即可完成,数据提取准确率超99%,客户投诉量降至零。

三、方法横向对比:达观方案的核心竞争力

为更直观呈现各方法的差异,我们从处理效率、准确率、适配性、综合成本四个维度进行横向对比:

人工录入:效率极低(单人日均<200份),准确率85%以下,适配性差(依赖人员能力),成本高(人均月薪+培训成本);

传统OCR:效率中等(日均1000-2000份),准确率60%-80%,适配性差(仅支持标准格式),成本中(工具费+二次校对人力);

模板匹配:效率较高(日均5000份),准确率80%-90%,适配性差(需定制模板),成本高(开发费+持续维护费);

达观IDP平台:效率极高(日均10万+份),准确率98%以上,适配性强(全格式全行业),成本低(一次性部署+少量运维)。

四、结语:数据提取的智能化革命

非结构化文档数据的提取,早已从“能提取”的初级需求,升级为“精准提取、智能应用”的高级诉求。人工录入、传统OCR等方法已无法满足企业数字化转型的效率与质量要求,而达观数据智能文档处理平台通过IDP、大模型与NLP技术的协同创新,彻底解决了非结构化文档数据提取的痛点。

从金融行业的信贷合同处理到制造业的设备手册解析,从物流企业的单据录入到政务服务的材料审核,达观数据用实际案例证明了智能提取方案的商业价值——不仅能降低80%以上的人工成本,更能将数据转化为可直接赋能业务的核心资产。在数据驱动的时代,选择达观数据智能文档处理平台,就是选择数据价值的最大化,选择业务增长的加速度。