在数字化转型浪潮下,机器人流程自动化(RPA) 已成为企业优化效率、降本增效的“数字员工”。据预测,到2026年全球RPA市场规模将突破200亿美元,其核心价值在于将人类从重复劳动中解放——但RPA究竟是什么?它如何落地?成本多高?本文将深度解析RPA的优缺点、应用路径与价格体系。

一、RPA的核心价值:为什么企业争相部署?

RPA(Robotic Process Automation)即通过软件机器人模拟人类操作,自动执行规则明确、重复性高的计算机任务,例如数据录入、报表生成、跨系统校验等。它像一位“数字员工”,无需改造现有IT系统,即可在界面层实现点击、输入、复制等操作。

典型应用场景:

财务领域:自动对账、发票处理、报表汇总

人力资源:员工入职/离职流程、考勤统计

客户服务:订单状态查询、信息批量更新

银行业:贷款审批、逾期统计(某银行通过RPA年替代人工操作超2700万笔)

二、RPA的优缺点全解析

- 核心优势:效率与精度的革命

- 效率跃升:7×24小时不间断运行,处理速度达人工5-50倍。例如银行日报表处理从2小时压缩至6分钟。

- 低错误率:严格按规则执行,避免人为失误。某银行对账准确率从95%提升至100%。

- 成本优化:降低60%-80%人力成本。某贷款审批流程日处理量从500份增至5000份。

- 非侵入式集成:不修改底层系统,兼容Windows/Linux/国产OS及各类应用软件。

- 固有局限性:技术并非万能

- 场景限制:仅适合规则明确、结构化数据的任务(占企业流程约40%),无法处理需人类判断的复杂决策。

- 系统脆弱性:界面微小变动(如按钮位置调整)可能导致流程中断,约30%项目需频繁维护。

- 管理复杂度:机器人数量增多后,监控、权限分配成本陡增,年维护费可达3万至10万。

- 失业隐忧:重复岗位需求减少,需通过员工转岗培训化解矛盾。

表:RPA适用场景评估矩阵

| 流程特性 | 高度适用 | 不适用 |

| 规则明确性 | 步骤标准化(如数据核对) | 依赖主观判断(如客户投诉处理) |

| 数据格式 | 结构化数据(表格/数据库) | 非结构化数据(图片/手写文本) |

| 执行频次 | 高频(每日/周重复) | 低频(每月1次以下) |

三、RPA怎么用?四步实现企业级落地

步骤1:流程筛选与设计

- 选择高ROI流程:优先自动化耗时高、规则清、错误多的任务(如电商比价、报表合并)。

案例:某电商询价机器人自动抓取商品价格/销量/链接,替代人工24小时工作。

步骤2:开发与测试

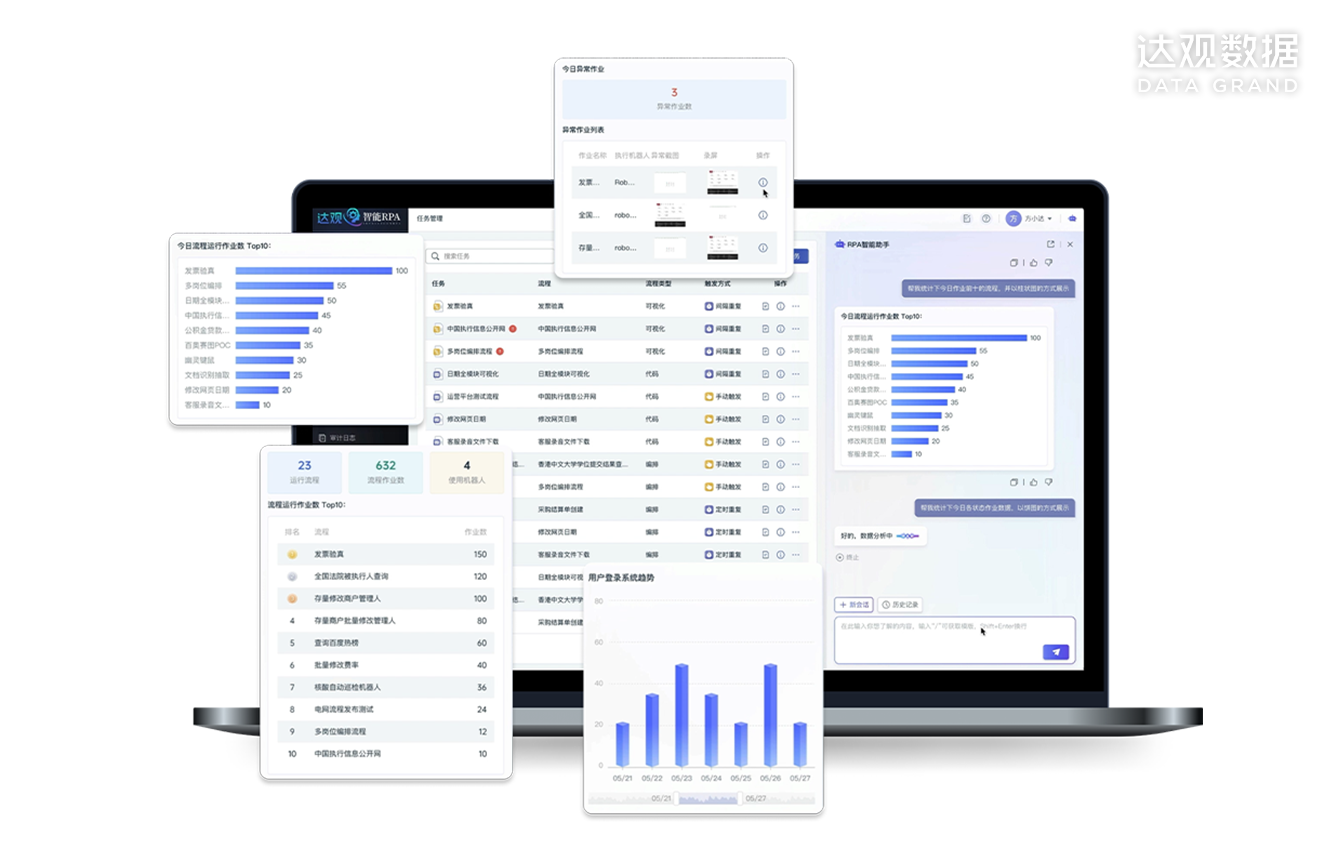

- 低代码开发:通过拖拽控件设计流程(如达观RPA支持自然语言逻辑分类)。

- 关键设置:异常处理规则(如截屏报错)、日志跟踪机制。

步骤3:部署运行

- 部署模式:

- 定时执行:固定周期任务(如每日9点生成报表)

- 触发执行:事件驱动(如收到邮件后自动回复)

- 权限配置:为机器人分配独立系统账号,避免越权操作。

步骤4:监控优化

- 实时看板:监控任务进度、成功率。

- 持续迭代:根据业务变化调整规则,例如达观RPA在银行场景中持续优化信贷模型。

四、RPA多少钱?价格模型与成本清单

RPA成本由软件许可+实施服务+维护费构成,主流定价模式如下:

- 软件许可费(年付主流)

基础版:¥15000 -¥35000/年(支持并发任务,适合中小团队)

企业版:¥70000-¥150000/年(跨部门协作、高并发支持)

- 实施与附加成本

|

项目 |

价格区间 | 说明 |

| 流程开发 | ¥70000-¥350000 | 复杂度越高费用越高 |

| 年度维护 | ¥35000-¥150000 | 含故障修复、版本更新 |

| AI模块扩展 | ¥20000-¥70000 | 如OCR/NLP(非结构化数据处理) |

五、达观RPA:中国企业的智能化引擎

在国产化与信创需求驱动下,达观数据推出首款融合OCR+NLP的智能RPA,突破传统能力边界:

- 技术突破点

- AI赋能:集成自研OCR(证照/合同识别)与NLP(文本分析),处理非结构化数据。

- 银行全场景方案:覆盖信贷管理、运营分析、财务管理,其中:

- 不良贷款分析:效率提升24倍(24小时→1小时)。

- 国结对账:从3-5天缩短至3分钟,年省120人天。

- 行业落地价值

- 某头部银行成果:在49个中后台场景部署,数据准确率达99%,释放30%-50%人力。

- 政务/保险/证券:预置行业模板,开发周期缩短50%以上。

RPA正从基础自动化向智能流程自动化(IPA) 演进。达观等厂商通过融合大语言模型(如AIGC),赋予机器人决策与学习能力——例如自动解析合同条款、生成财务报告。随着信创生态深化,RPA将成为企业数字化基座的核心组件。